日本語独自の言語表現である「オノマトペ」。

例えば、「ドキドキ」「ワクワク」「ザワザワ」といった言葉を、私たちは日常的に使っていますよね。

音や感覚を生き生きと表現できるオノマトペですが、その実情を深く知っている人は、意外と少ないかもしれません。

海外にはないその特徴や、会話や文化の中での役割を考えると、改めて「日本語って面白い!」と感じることでしょう。

この記事では、そんなオノマトペにまつわる魅力をたっぷりご紹介します。

「こんなところで使われているんだ!」と思わず驚いてしまう意外な豆知識も盛りだくさん。

ぜひ、このユニークな表現の世界に飛び込んでみてください!

オノマトペとは

オノマトペとは、音や感覚、動きや気持ちなどを“音”で言い表す日本語特有の表現です。

たとえば「ドキドキ」「ワクワク」「ザクザク」「ふわふわ」など、日常的にもよく耳にしますよね。

驚くべきは、その数。

実は、日本語に存在するオノマトペは約4,500語以上とも言われていて、これは世界でも圧倒的な数なんです。

感情・動作・状態・自然現象・動物の鳴き声……ジャンルも多岐にわたり、日本語の“音で伝える力”を象徴しています。

単なる擬音ではなく、「見えないものを言葉で感じさせる」不思議な力を持っているのがオノマトペ。

私たちは無意識のうちに、オノマトペを使って心の動きや空気の微妙な変化をやり取りしているんです。

実は、日本語の会話って、けっこう音まかせなのかもしれませんね。

言語学的に見たオノマトペの力

オノマトペは、ただ音をまねているだけの言葉ではありません。

言語学的には「音象徴(おんしょうちょう)」という現象に基づいており、音と意味が直感的に結びついている点が大きな特徴です。

たとえば、「パ」や「カ」などの破裂音は鋭さや軽快さを、

「も」や「ぬ」のような柔らかい音は重さや粘りを連想させやすいとされています。

つまり、オノマトペの音そのものに感覚的な意味が宿っているのです。

これは、小さな子どもや外国人でも感覚的に理解しやすいため、

学習や感情表現にも役立つ言語的ツールとして注目されています。

| 音の種類 | 連想される感覚・意味 | 例 |

|---|---|---|

| パ・カ(破裂音) | 軽快・鋭い・弾ける | パリッ、カリカリ |

| も・ぬ(鼻音・濁音) | 柔らかい・重い・粘る | もっちり、ぬるぬる |

| さ・し(摩擦音) | 軽やか・繊細・冷たい | サラサラ、しんしん |

| ご・ず(濁音) | 重厚・不快・鈍い | ずっしり、ごつごつ |

このように、音には「意味の種」が潜んでいる。それが、オノマトペの説得力の正体なんです。

思わず驚き!なオノマトペの豆知識

実は、日本語のオノマトペにはちょっとしたルールがあります。

たとえば、「ドキドキ」「ワクワク」「ザクザク」など、同じ音を繰り返す反復型の言葉は、動きや状態が継続していることを表すのが特徴です。「ドキドキ」は心臓が何度も高鳴る様子、「ワクワク」は期待がじわじわ高まっている感情をイメージさせます。

一方で、「ピタッ」「チラッ」「バシッ」のように一度きりの音で終わるタイプは、一瞬の動作や区切りのある変化を表現することが多いんです。「ピタッと止まる」「バシッと叩く」など、動きの終点を鋭く伝える力があります。

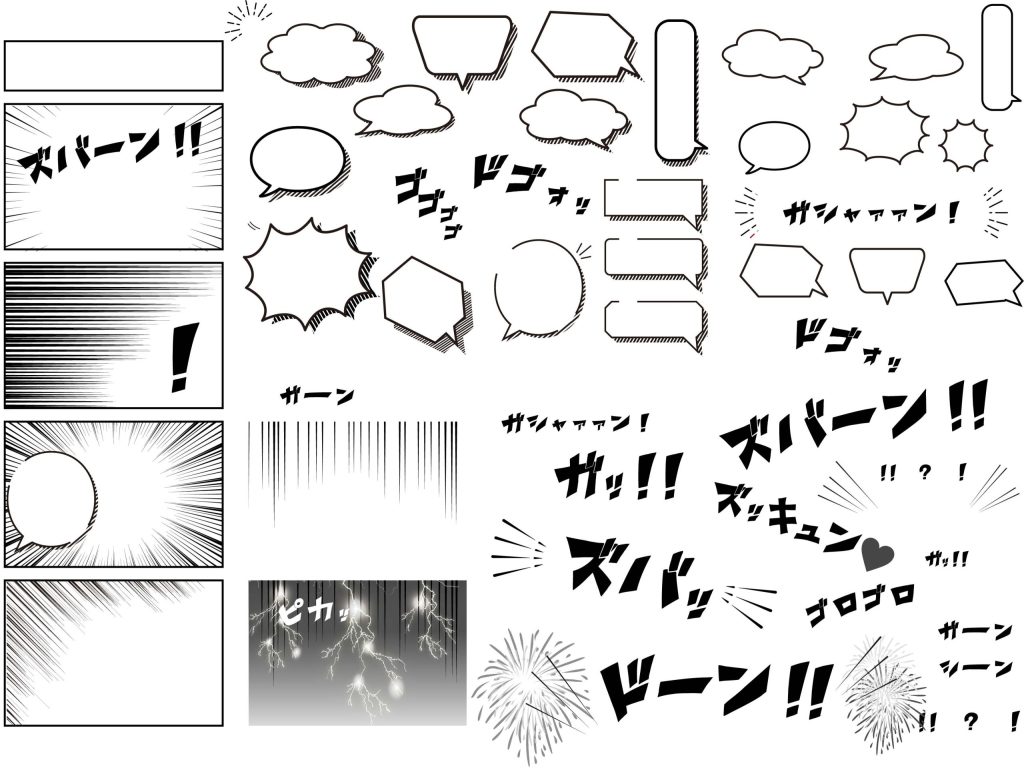

さらに、オノマトペは漫画やアニメでも大活躍。「ズギャーン!」「ドクン…」といった表現は、セリフがなくても感情や緊張感を一瞬で伝えてしまう名脇役。むしろ言葉よりも強い印象を与えることもあるんです。

つまり、オノマトペは日本語の音で感情を動かすスイッチ。無意識に使っているけれど、実はかなり奥深い存在なんです。

なぜ外国語に訳せないのか?

日本語のオノマトペは、そのまま外国語に訳すのがとても難しいとされています。なぜなら、オノマトペには「音の響き」「感情」「ニュアンス」といった、翻訳しにくい要素がたっぷり詰まっているからです。

たとえば、「もちもち」を英語で表そうとすると「chewy」が一般的ですが、英語の“chewy”はガムのような弾力や噛みごたえをイメージさせることが多く、日本人が感じる「ほどよい弾力で柔らかい」というニュアンスまでは伝わりません。

また、「ふわふわ」は「fluffy」、「ザクザク」は「crunchy」と訳されることがありますが、言葉のリズムや感触のリアリティが英語にはなかなか存在しません。音の印象だけで感覚を伝えるという文化そのものが、日本語の特徴なのです。

つまり、日本語のオノマトペは音そのものが感情や状態を運ぶ装置。翻訳できないというより、そのままの形でしか伝えられない言葉だといえます。これは、世界的に見てもかなり特殊で、ある意味、日本語が「耳で感じる言語」だということを表しています。

オノマトペは商品名にも使われている?

実はオノマトペって、広告やパッケージの中でも大活躍しています。特に食品や化粧品など、感覚で選ばれるジャンルでは、その「音の印象」が購買意欲に直結することも。

たとえば、「ふわふわパンケーキ」「ザクザクチョコ」「もちもちうどん」。聞いただけで、どんな食感かイメージがわいてきますよね。

食品だけじゃありません。「キラキラネイル」「しっとりリップ」「つるつる肌」など、コスメ業界でもオノマトペの出番は多め。音の響きが、商品の魅力をぐっと引き立ててくれるんです。

言葉ひとつで「これ、なんか良さそう!」と思わせる力。オノマトペは、商品の第一印象をつくる名脇役なのかもしれません。企業もその効果をしっかりわかっていて、ネーミングやキャッチコピーにどんどん取り入れているのです。

SNSでも大活躍!映えるオノマトペ表現

オノマトペの魅力は、SNSの世界でも全開です。言葉だけで音や感覚を伝えられるから、視覚や聴覚に制限がある投稿でも、感情や雰囲気がしっかり伝わるんです。

たとえば、「もちもち食感に感動」「カリカリ音がクセになる」「ジュワ〜っと広がる肉汁」なんてコメント、見たことありませんか?文字だけなのに、まるで目の前に料理があるような臨場感。ASMR動画でも「パリッ」「ジュ〜ッ」などの音をそのまま文字に起こすことで、視聴者の五感を刺激しています。

そして忘れてはいけないのがハッシュタグ。「#ふわふわスイーツ」「#ゴクゴクいける」「#サクサク最高」など、投稿の印象を耳から印象づけてくれるのがポイント。

オノマトペは、SNS映えならぬ耳映えの時代にぴったりな言葉。少ない文字でもしっかり感情が伝わる、最強の感覚共有ツールなのですが高く、「Kawaii」「FuwaFuwa」などはそのままカルチャーとして輸出されています。

子どもがオノマトペを先に覚える理由

子どもが言葉を覚えるとき、最初に使い始めるのが「わんわん」「ぶーぶー」「ぐるぐる」といったオノマトペだというのは、発達心理学でもよく知られています。

理由は明確で、音と意味が直結していて覚えやすいから。抽象的な言葉よりも、感覚に近いオノマトペの方が理解できるスピードが早いんです。

これが、日本語学習を始めたばかりの外国人にもオノマトペが人気の理由のひとつ。言語というより感覚で覚える表現として、年齢・国籍を超えて愛されています。

日本語の「音」が持つチカラ

オノマトペは、日本語ならではの魅力が詰まった言葉です。音を通して食感、動作、感情までも生き生きと表現できるため、会話を豊かにし、相手との距離をぐっと縮めてくれます。

「ふわふわ」や「ドキドキ」のような音を聞いただけで、その場の雰囲気や気持ちが自然と伝わる。そんな感覚的な共有が、日本語では当たり前のように行われているのです。

また、オノマトペは子どもの言語習得や、日本語を学ぶ外国人にとっても大きな助けになります。さらに、商品名や広告、SNSなど日常のあらゆる場面で私たちの心を動かしています。

音が持つ力を知ることで、日本語の面白さや奥深さがきっともっと好きになるはずです。