歌舞伎は、その豪華絢爛な衣装、美しい音楽、そして深く感動的な物語で日本の伝統文化の象徴とされています。「敷居が高い」「難しそう」と思ってしまう方もいるかもしれませんが、実は初心者でも十分楽しめるポイントが満載です!

この記事では、歌舞伎の歴史的背景や初心者が知っておきたい観劇のコツ、おもしろい豆知識を盛り込みながら、歌舞伎を身近に感じてもらえる内容をお届けします。

歌舞伎の歴史をざっくり解説

歌舞伎の現在の形が確立されたのは江戸時代ですが、その起源や変遷の過程には意外な事実や興味深い背景がたくさんあります。歴史を知ることで今の歌舞伎に込められた文化や精神がより深く理解できます。

歌舞伎発祥の地とその始まり

歌舞伎の歴史は、慶長8年(1603年)に出雲阿国が京都で奇抜でユニークな踊りを披露したことからスタートしました。出雲阿国が見せたのは俗に「かぶき踊り」と呼ばれるもので、これは当時の流行や風俗を大いに取り入れた斬新なものでした。男性も女性も混ざった役者によるこの演劇は、庶民の心を急速に掴み、大人気のエンターテインメントとなりました。

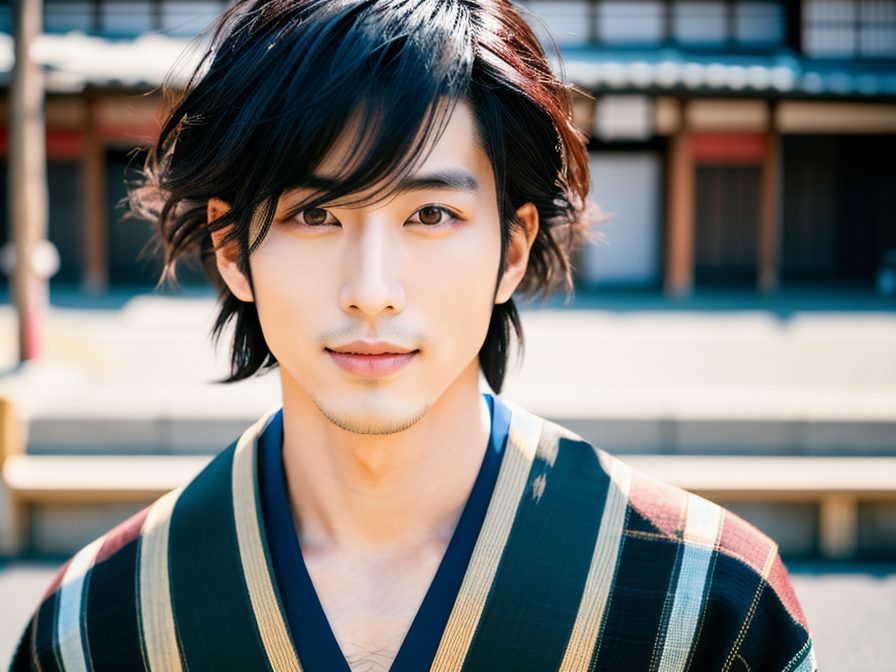

しかしその後、女性が歌舞伎で演じることが禁止され、代わって少年たちによる「若衆歌舞伎」が台頭します。しかしこれにも問題が生じ、最終的には現在のようにすべて男性が演じる「野郎歌舞伎」が主流となりました。特に「女形(おんながた)」と呼ばれる役者たちは、女性以上に女性らしい姿勢や動きを追求し、このスタイルは現在でも歌舞伎の大きな特徴の一つとなっています。

江戸とともに発展した歌舞伎文化

江戸時代に入り、歌舞伎は大衆娯楽として全国的に広がっていきます。この時期、歌舞伎は庶民向けの演劇として進化を遂げ、時代劇や庶民生活を描いた物語など、広い層に親しまれる内容が主流となりました。また、江戸では芝居小屋が次々に建設され、観劇が日常の娯楽として確立されていきました。その中で名優たちが続々と登場し、いくつもの傑作演目が誕生しました。

さらに歌舞伎には、政治風刺や社会への批判が含まれることもあり、江戸時代の庶民にとって現実を忘れることができるだけでなく、新たな視点を提供する文化的コミュニケーションの場でもあったのです。

初めてでも気負わず楽しめる!歌舞伎の基本構造

現代の歌舞伎には、初心者でも理解しやすい明確な構造と魅力的な仕掛けが数多く含まれています。複雑そうに見えますが、基本を押さえればどなたでも楽しむことができます。

歌舞伎舞台の仕掛けに注目

まず注目したいのが、歌舞伎特有の舞台構造や仕掛けです。江戸時代に発明されたとされる「回り舞台」や「迫(せり)」は、役者や舞台セットを場面に応じて変化させる機構で、演劇効果を高める画期的な工夫です。「回り舞台」は舞台の中央部分が回転する仕組みで、これにより短時間で場面転換を行うことができます。一方、「迫」は舞台の床面が上昇したり下降したりする仕掛けで、登場人物の劇的な登場や消失を演出します。

さらに、花道も歌舞伎ならではの重要な要素です。舞台の客席を横切る通路である花道は、役者が観客に対話を投げかけるような親密感を作り出し、作品への没入感を高める効果があります。このような仕掛けは、歌舞伎が視覚的なダイナミズムを大切にしていることを示しています。

演目の大きな分類と構成

歌舞伎の演目は大きく分けて2つ。「時代物」と「世話物」が典型的なジャンルです。

- 時代物(じだいもの)

歴史上の事件や人物、武士の世界を描いた壮大で劇的なストーリーが中心。豪華な衣装や舞台装置が見どころで、背景も主に古典的な時代設定が採用されています。 - 世話物(せわもの)

一方、世話物は江戸時代の庶民生活をテーマにした作品で、日常生活に密着しています。恋愛、友情、親子の絆など人情味あふれるドラマが多く、現代の視点からも感情移入がしやすいジャンルです。

また、歌舞伎の公演は昼と夜に分けて複数演目が上演されるのが一般的です。一つのストーリーを丸ごと楽しむ公演もあれば、短い数幕をピックアップして新規観客に向けた「一幕見」を提供している場合もあります。特に初心者にはこの一幕見がおすすめです。

音楽で味わう歌舞伎の魅力

さらに、歌舞伎を語るうえで欠かせないのが音楽の存在です。役者のセリフに合わせて太鼓や三味線がタイミングよく演奏される「下座音楽(げざおんがく)」は、物語に臨場感を与える重要な役割を果たしています。また、独特の抑揚のあるセリフ回しも歌舞伎特有のものであり、まるでリズムを刻むように繰り返されるセリフが聞く人を魅了します。

知って驚く!歌舞伎の豆知識

歌舞伎には、日常生活ではなかなか接することのない面白い文化や仕掛けが詰まっています。いくつか注目ポイントをご紹介します。

役者同士の驚きの関係

歌舞伎役者の多くは、実は代々受け継がれる名跡を持っています。たとえば、市川、松本、中村といった名字は、歌舞伎界の大名跡。家族関係や襲名の歴史を調べると、さらに興味が深まります。

「隈取(くまどり)」が象徴する色の意味

歌舞伎役者が施す化粧「隈取」は、役の性格や心情を色で表現します。以下が主な色の意味です:

- 赤:英雄や正義を表す

- 青:悪役、冷酷さを象徴

- 茶:妖怪や動物など非常識な存在

これを知っていると、演目中の役柄理解が一段と深まります。

歴史的背景を知るとさらに楽しい

一部の演目では、江戸時代の風俗や文化を忠実に再現しています。たとえば、日常的な挨拶や衣装、さらには食べ物まで細かい考証がなされているものも。そのため、観劇しながら江戸文化の知識も深まります。

歌舞伎観劇の際に立ち寄りたいスポット

歌舞伎観劇の楽しみは舞台だけに留まりません。劇場周辺には観劇前後に立ち寄れる素敵なスポットや名店がたくさんあります。歌舞伎の雰囲気をさらに盛り上げるため、周辺でのグルメ体験も合わせて楽しんでみてください。

銀座周辺でおすすめの飲食店

銀座エリアには観劇前後にぴったりの和風グルメスポットが豊富です。このエリアならではの老舗や落ち着いた雰囲気の店をいくつかピックアップしました。

銀座 天國

「銀座 天國」は、創業130年以上の歴史を誇る老舗天ぷら店。江戸前の伝統を受け継ぐ天ぷらは、カラッと軽い衣に旬の素材を包んだ上品な味わい。観劇前の軽い食事にも、観劇後の特別なディナーにもおすすめです。店内は落ち着いた雰囲気で、ゆったりと時間を過ごせます。

ぎんざ 阿吽(あうん)

「ぎんざ 阿吽」は、厳選された和牛や季節の素材を使用した会席料理が楽しめる店。美しく盛られた一品一品は、まるで目でも味わえる芸術のよう。ランチタイムには比較的カジュアルに楽しめるコースもあるため、観劇前に立ち寄るのも良い選択です。お酒のメニューも充実しているので、観劇後の余韻に浸りながらくつろげます。

歌舞伎観劇は、舞台そのものだけでなく周辺スポットとの組み合わせで驚くほど充実した体験に変わります。老舗の味や甘味処でのひとときを楽しみながら、日本文化の魅力を身体全体で味わってみてください!

歌舞伎をもっと楽しむために

歌舞伎を一層楽しむには、歴史や基本的な構造をしっかり理解することが鍵です。一見複雑そうに見える歌舞伎の舞台も、そのユニークな仕掛けを知ると一層親しみがわいてきます。さらに、音楽やセリフ、ゆっくりとした進行の中で注意深く観察してみると、普段の生活では気づけない日本の美意識がたくさん詰まっていることに気づくはずです。

迷ったら「一幕見」や短いプログラムから始めるのがおすすめ。また、観劇前に老舗甘味処や和食店でおいしい料理を堪能するプランをプラスすれば、歌舞伎体験がさらに特別な時間になります。劇場やその周辺で文化を体感しながら、日本の伝統の「粋」を存分に味わってみてはいかがでしょうか?

歌舞伎は、初心者にも優しく、上級者には奥深さを楽しめる魅力満載の世界です。さあ、物語が始まる劇場の空間に一歩踏み入れて、その魅力を堪能してください!